Rapport de développement durable chez Trek : quels enseignements en tirer ?

Par Léo Kervran -

Il y a quelques semaines, Trek a présenté son dernier rapport de développement durable en date. Depuis 2021, la marque américaine se veut à l’avant-garde du sujet dans notre milieu et joue la carte de la transparence en publiant ces documents, pratique courante dans d’autres secteurs de l’industrie, pour rendre compte chaque année de ses actions et de ses investissements pour limiter son impact environnemental. Que faut-il en retenir ? Reste-t-il des zones d’ombre ? Vojo s’est penché sur la question :

Le rapport Trek en cinq points

Le premier rapport de Trek, publié en 2021, portait sur l’année 2020. Celui publié en tout début d’année, arrivé avec un peu de retard vis-à-vis de ses prédécesseurs (d’où le nom de rapport 2024, alors qu’il est paru en 2025), passe en revue le travail effectué en 2023.

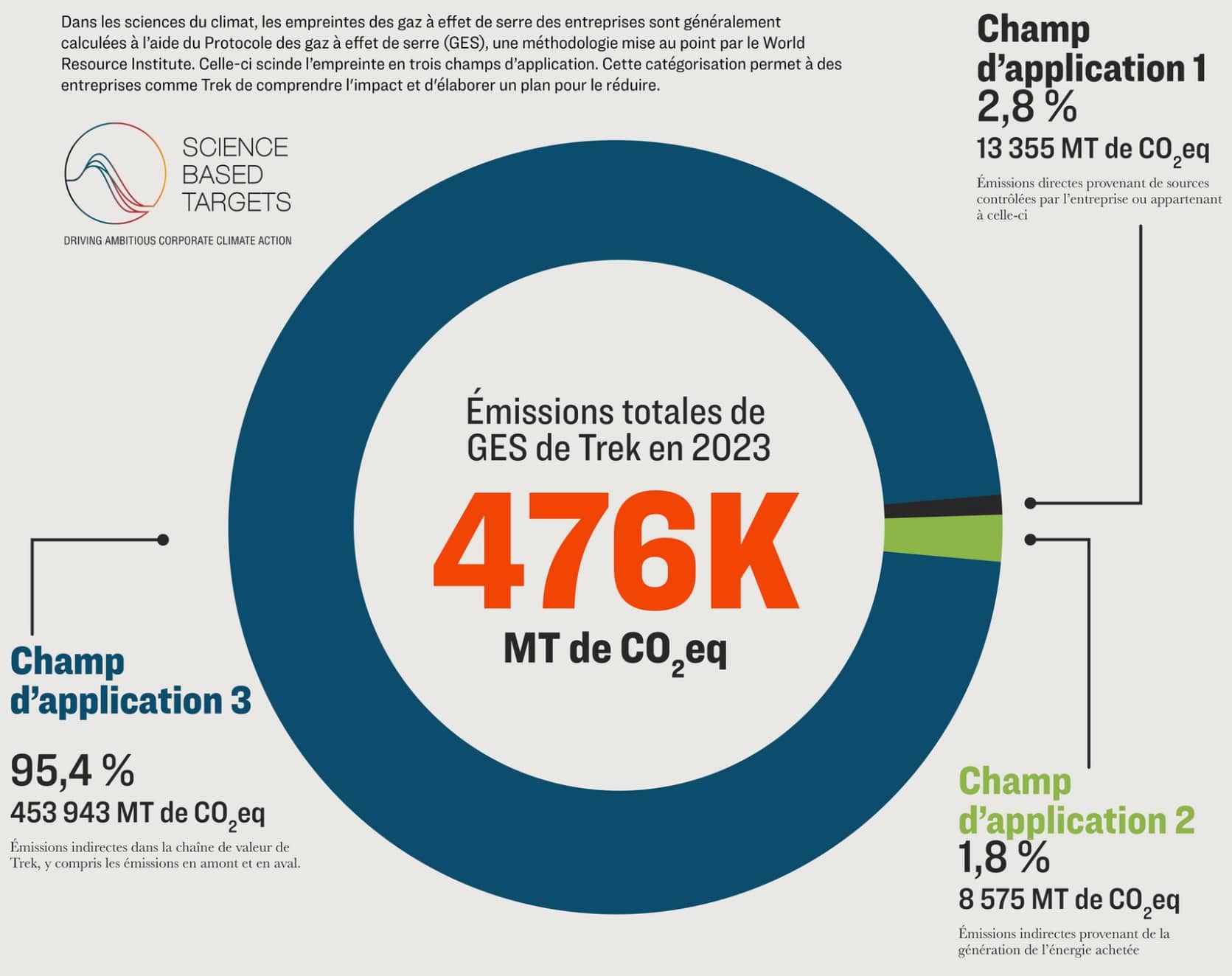

Pour cette troisième année d’efforts (documentés), Trek a concentré ses moyens sur le scope3 du protocole GHG, c’est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre de ses fournisseurs. Trek ne possède ni usine de fabrication de cadres ni société de transport, donc ces fournisseurs sont principalement les sous-traitants qui s’occupent de la production et du transport des vélos. Logique : les années précédentes, la marque a travaillé sur les scope 1 et 2, des émissions qu’elle contrôle plus facilement. Maintenant, il est temps de s’attaquer au gros morceau. A l’éléphant dans le magasin, pourrait-on dire.

De fait : 95,4 % des émissions de Trek viennent du scope 3. En 2023, celles du scope 1 comptaient pour 2,8 % et celles du scope 2 pour 1,8 %, grâce notamment à l’achat d’énergie renouvelable pour ses principaux sites. Au centre de ces émissions du scope 3, la production des cadres en aluminium.

1- L’aluminium, le nerf de la guerre

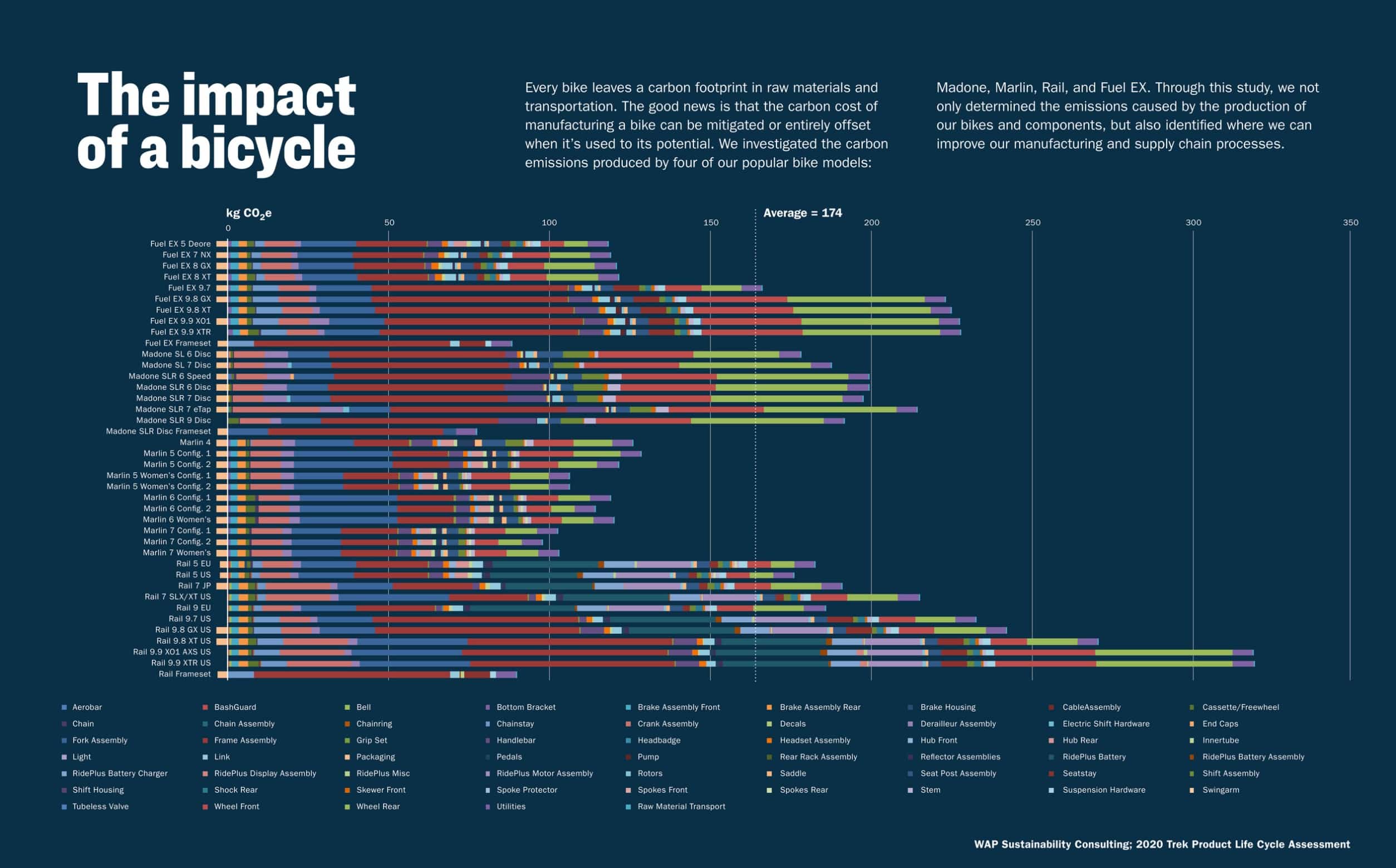

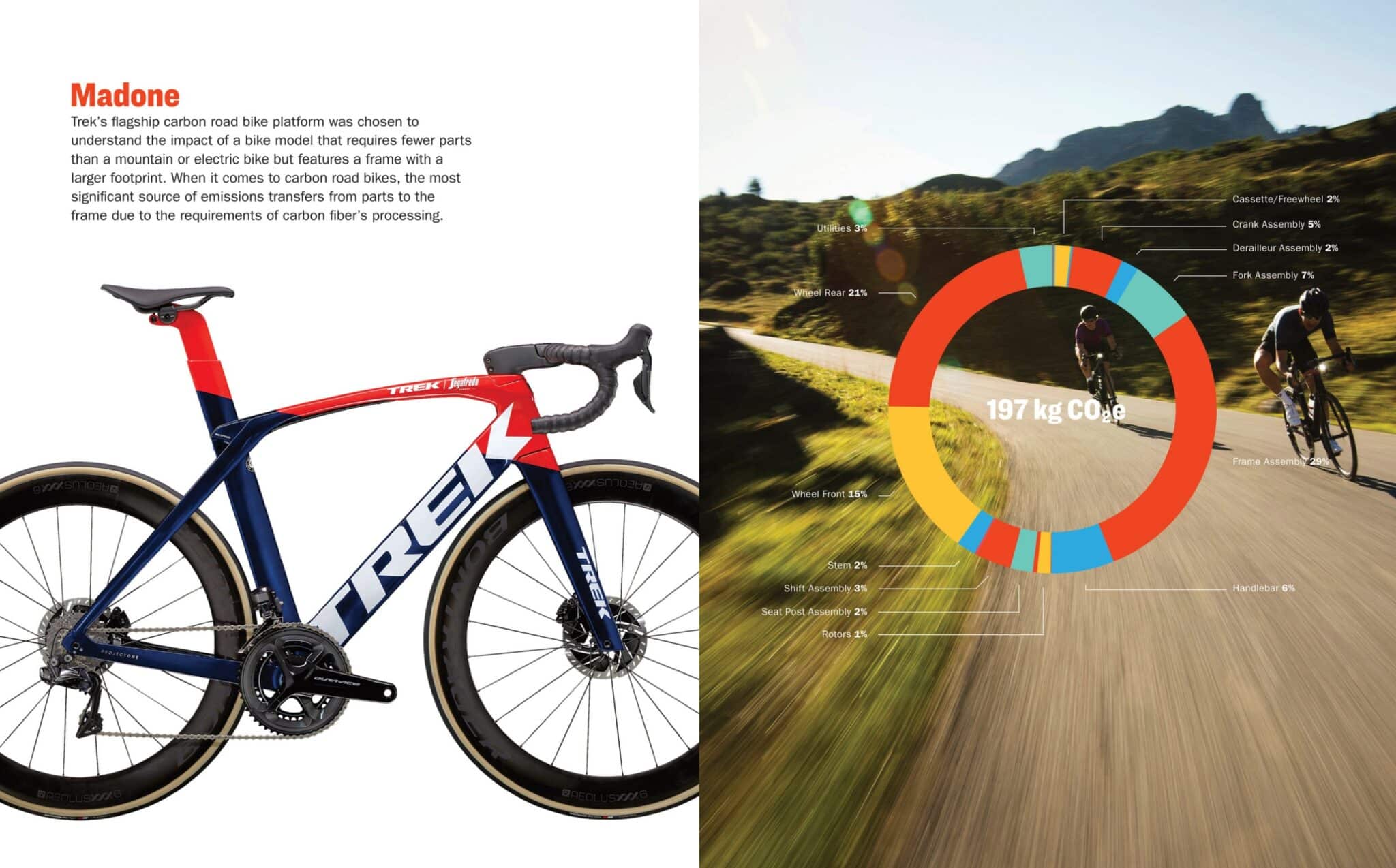

Si, individuellement, la fabrication d’un vélo en carbone émet beaucoup plus de gaz à effet de serre que celle d’un vélo en aluminium (2 à 3 fois plus pour un cadre, idem pour les roues d’après le rapport 2020), Trek vend tellement de vélos en aluminium que ce matériau est bien, selon la marque, le premier responsable de ses émissions du scope 3.

Le problème de l’aluminium, c’est sa production : pour obtenir de l’aluminium primaire, il faut d’abord extraire l’alumine de la bauxite par procédé Bayer, déjà consommateur d’énergie (chauffage à 1200°C) et polluant (production de boue rouge) puis électrolyser l’alumine pour obtenir de l’aluminium. Et l’électrolyse consomme énormément d’énergie : l’alumine est placé dans un bain chauffé entre 950 et 1000°C avec plusieurs anodes et cathode sen carbone, chacune de plusieurs centaines de kilogrammes, dans lesquelles circule un courant de plus de 300 00 A.

Au total, on estime ainsi que la production d’une tonne d’aluminium consomme environ 13,5 MWh et chaque usine en produit des milliers par an, voire des millions. Une usine d’aluminium peut donc consommer à elle seule la production d’une demi-centrale nucléaire, voire plus !

Maintenant, faites rentrer dans l’équation le fait que la Chine est, de loin, le premier pays producteur d’aluminium dans le monde et que le mix énergétique y est composé à 60 % de centrales à charbon et vous avez tous les éléments pour comprendre pourquoi la production d’aluminium primaire est extrêmement polluante. En 2023, l’ensemble de la production mondiale a ainsi rejeté 1,1 Gt (1,1 milliard de tonnes) de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Cela représente environ 1,9 % de toutes les émissions de l’humanité sur la même période, pour le seul secteur de l’aluminium.

Vous avez dit scope ?

Dans ce contexte, on peut traduire scope par « champ d’action ». Dans le domaine de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la méthodologie standard et reconnue tant par les scientifiques que par les industriels en identifie trois principaux.

Le scope 1 ou champ d’action 1 : émissions qui proviennent directement des installations fixes ou mobiles d’une entreprise. Véhicules de société, bâtiments qu’elle possède (émissions liées à la production dans une usine par exemple), gestion des déchets…

Le scope 2 : émissions indirectes liées à la consommation d’électricité, de vapeur et de chaleur dans les installations de l’entreprise. L’entreprise a un poids dessus (choisir une électricité issue de sources renouvelables par exemple) mais les émissions se font ailleurs, par les sociétés responsables de la production et de la distribution de cette énergie.

Le scope 3 : autres émissions indirectes de l’entreprise. Fournisseurs directs, transport et fin de vie des produits, trajets domicile-travail des employés…

Bien sûr, il existe l’aluminium recyclé. C’est même très intéressant, puisque sa fabrication consomme seulement 5 % de l’énergie nécessaire pour la même quantité d’aluminium primaire et ne dégage que 3 % des gaz à effet de serre. Toute la difficulté réside dans le fait de convaincre ses fournisseurs de l’utiliser et de s’assurer qu’il s’agit bien de recyclé post-consommation (recyclage d’un produit en aluminium) plutôt que pré-consommation (concerne les déchets de la production primaire). Trek préfère d’ailleurs parler d’aluminium « bas carbone » pour éviter tout flou sur le sujet.

Un cadre en carbone = 2 à 3 fois les émissions d'un cadre en aluminium... mais ces derniers sont tellement nombreux chez Trek qu'ils sont bien la première source d'émission de gaz à effet de serre.

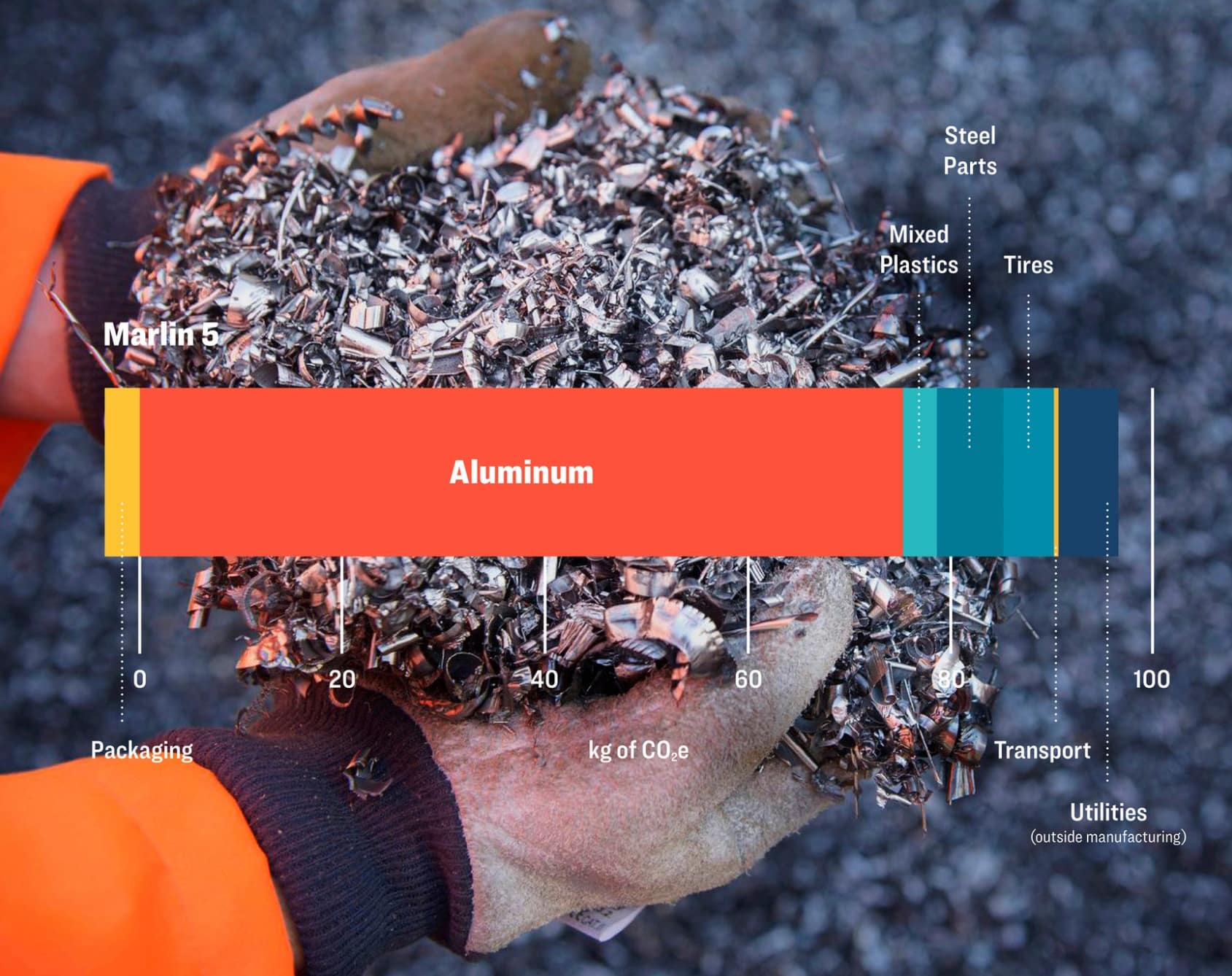

C’est donc en ce sens que la marque américaine a travaillé en 2024, en commençant par un modèle : la nouvelle génération du Marlin, son semi-rigide accessible, et le Marlin 5 plus précisément. Pour ce vélo, elle a réduit les émissions de gaz à effet de serre de plus de 50 % grâce à l’utilisation d’aluminium recyclé. Reste maintenant à étendre ces efforts à toute la gamme Marlin, et ensuite à tous les vélos en aluminium du catalogue…

2- Les vélos… mais pas que

La production des vélos est la première source d’émissions de gaz à effet de serre de Trek. Logique, me direz-vous. Ce qui peut surprendre un peu plus, c’est sa part dans les émissions totales : 63,2 %. Cela laisse de la place pour d’autres choses !

La production des vélos est la première source d’émissions de gaz à effet de serre de Trek. Logique, me direz-vous. Ce qui peut surprendre un peu plus, c’est sa part dans les émissions totales : 63,2 %. Cela laisse de la place pour d’autres choses !

Justement : vous le savez peut-être, il est courant chez les plus grandes marques d’avoir un catalogue qui va bien au-delà des seuls vélos. Trek en fut l’un des précurseurs avec le rachat de Bontrager en 1995, et depuis elle n’a cessé d’étoffer son offre. Equipements de la personne, du vélo… Aujourd’hui, sous l’étiquette Trek / Bontrager, on trouve donc des vélos mais aussi des vêtements, chaussures et casques, des roues, des pneus des selles ou des périphériques, des bidons, des sacoches, des lampes et bien plus encore.

Trek ne communique pas la part de ces pièces dans ses émissions totales. Dommage. Cependant, elle cherche tout de même à réduire les émissions dans ce domaine avec l’utilisation de matière recyclée, comme pour l’enveloppe intérieure et extérieure de ses dernières sacoches, ou biosourcées. Attention, un plastique biosourcé (généralement issu de plantes, par opposition au plastique issu de matière fossile) n’est pas nécessairement biodégradable. Il semble que chez Trek, on s’assure surtout de la recyclabilité du produit.

Par ailleurs, elle a dépassé ses prévisions en ce qui concerne l’utilisation de noir de carbone (un composé ajouté dans le caoutchouc des pneus qui lui donne sa couleur noire et le rend plus rigide et résistant) recyclé dans ses pneus. Sa production consomme habituellement beaucoup d’eau et d’énergie mais il existe aussi en version recyclée, fabriqué à partir de vieux pneus usagés par exemple, pour des émissions de gaz à effet de serre 3 à 5 fois moins importantes. En 2023, l’utilisation de ce noir de carbone recyclé a permis à Trek d’économiser 56,7 tonnes de noir de carbone primaire, soit un peu plus que les 50,1 tonnes initialement estimées.

Par ailleurs, elle a dépassé ses prévisions en ce qui concerne l’utilisation de noir de carbone (un composé ajouté dans le caoutchouc des pneus qui lui donne sa couleur noire et le rend plus rigide et résistant) recyclé dans ses pneus. Sa production consomme habituellement beaucoup d’eau et d’énergie mais il existe aussi en version recyclée, fabriqué à partir de vieux pneus usagés par exemple, pour des émissions de gaz à effet de serre 3 à 5 fois moins importantes. En 2023, l’utilisation de ce noir de carbone recyclé a permis à Trek d’économiser 56,7 tonnes de noir de carbone primaire, soit un peu plus que les 50,1 tonnes initialement estimées.

Pour finir, le travail sur les emballages a permis de réduire d’environ 272 tonnes la quantité de plastique à usage unique utilisée. Réduire ne signifie toutefois pas supprimer, comme Trek l’explique. En certains endroits, le plastique est encore nécessaire car il n’existe pas d’alternative aussi performante et le supprimer dans ces cas serait contre-productif : le produit serait alors sous-emballé et risquerait d’être abîmé dans le transport, ce qui signifie des retours, plus de production, plus de transport et au final plus d’émissions qui auraient pu être évitées avec un emballage mieux réfléchi. Ce principe est d’ailleurs valable pour les emballages dans leur ensemble, pas seulement les éléments en plastique.

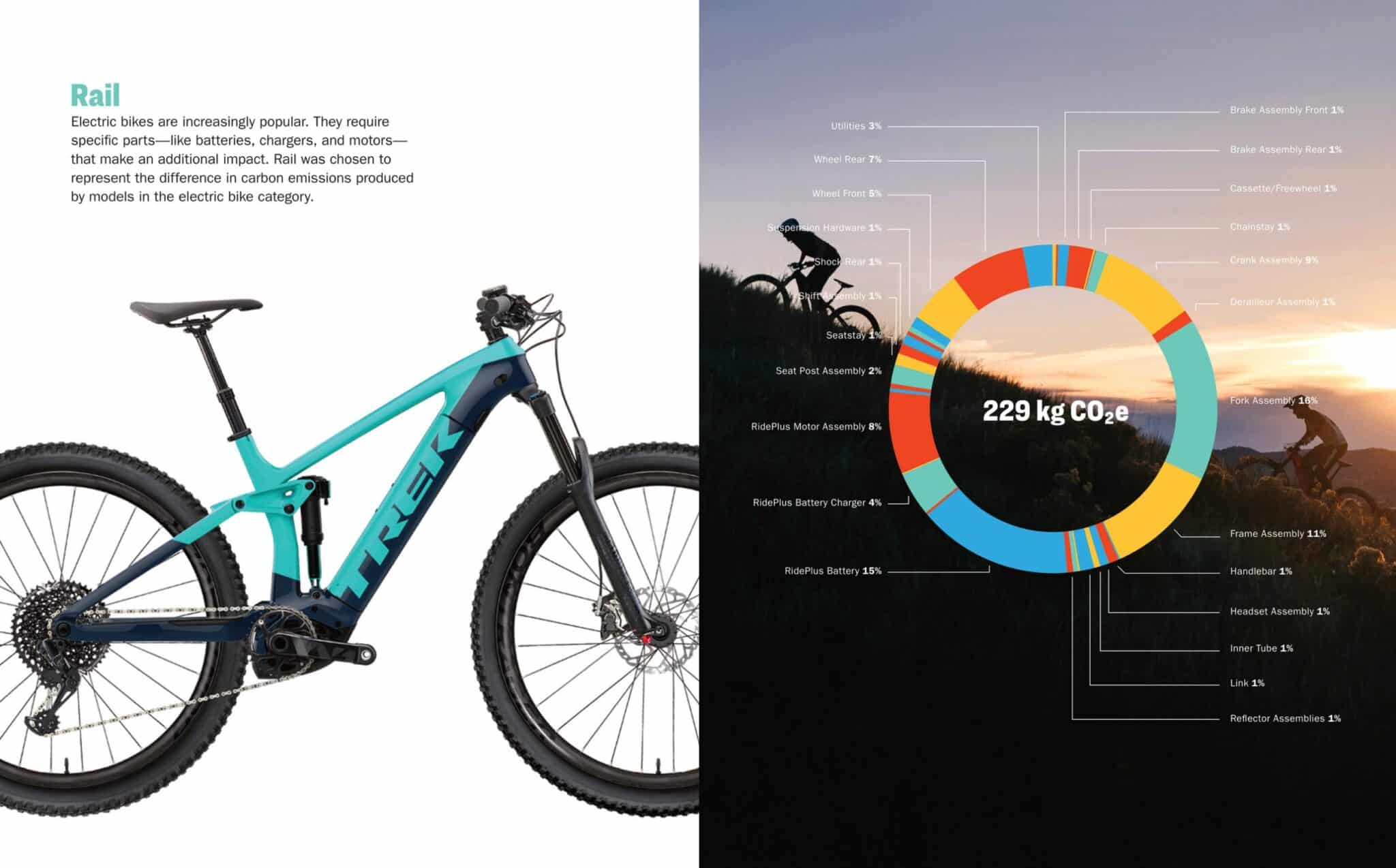

3- Un engagement pour les batteries

Ils ont révolutionné la place du vélo dans la société et sont à un tournant de leur histoire : je parle bien sûr des e-bikes modernes, qui viennent de fêter leurs 15 ans et occupent chaque année une part plus importante sur le marché du cycle, tant pour les loisirs que pour les déplacements « utilitaires ».

Ils ont révolutionné la place du vélo dans la société et sont à un tournant de leur histoire : je parle bien sûr des e-bikes modernes, qui viennent de fêter leurs 15 ans et occupent chaque année une part plus importante sur le marché du cycle, tant pour les loisirs que pour les déplacements « utilitaires ».

La technologie relative aux moteurs et aux batteries a bien évolué depuis les débuts, elle continuera d’évoluer mais une question a pris de l’importance : celle de leur fin de vie. Comment allonger au maximum la durée de ces produits électroniques ? Comment gérer leur recyclage ? Les batteries, tout particulièrement, font l’objet d’importantes discussions.

S’éloigner de la course à la performance pour améliorer l'empreinte environnementale : un signal fort.

A cet égard, la position affichée par Trek dans ce dernier rapport est intéressante : la marque s’éloigne de l’habituelle course à la performance avec l’arrivée prochaine d’une nouvelle batterie au temps de charge… plus long, afin de réduire la température des cellules et ainsi préserver leur durée de vie. La technologie est connue, on la côtoie même au quotidien puisque la plupart des smartphones modernes le font déjà lorsqu’on les charge la nuit, mais en vélo, c’est inédit.

Côté recyclage, cela ne nous concerne pas en Europe mais Trek s’est associé à l’organisme états-unien Call2Recycle pour faire de ses magasins nord-américains des points de collecte pour les batteries usagées, qu’elles viennent de vélos Trek ou non. En France, tous les magasins de cycle ont l’obligation de reprendre les batteries pour le réseau Corepile mais certains pays ne sont pas aussi stricts ou développés sur ce point et il faut parfois espérer que l’industrie prenne l’initiative, comme c’est heureusement le cas ici.

4- Des objectifs ambitieux… vraiment ?

Après 3 ans de travail, les objectifs climatiques de Trek ont été validés par la Science Based Target initiative. La SBTi, c’est un partenariat entre plusieurs organisations climatiques qui invite les entreprises à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre avec des mesures validées par les dernières données en matière de sciences du climat afin d’atteindre l’objectif fixé par l’accord de Paris, à savoir limiter le réchauffement mondial à +1,5°C par rapport à l’ère pré-industrielle.

Dans l’industrie, le « label » SBTi est largement reconnu et d’après les chiffres de l’organisation elle-même, près de 11 000 entreprises se sont aujourd’hui engagées dans cette voie. Parmi elles, un peu plus de 7400 ont vu leurs objectifs déjà validés par SBTi.

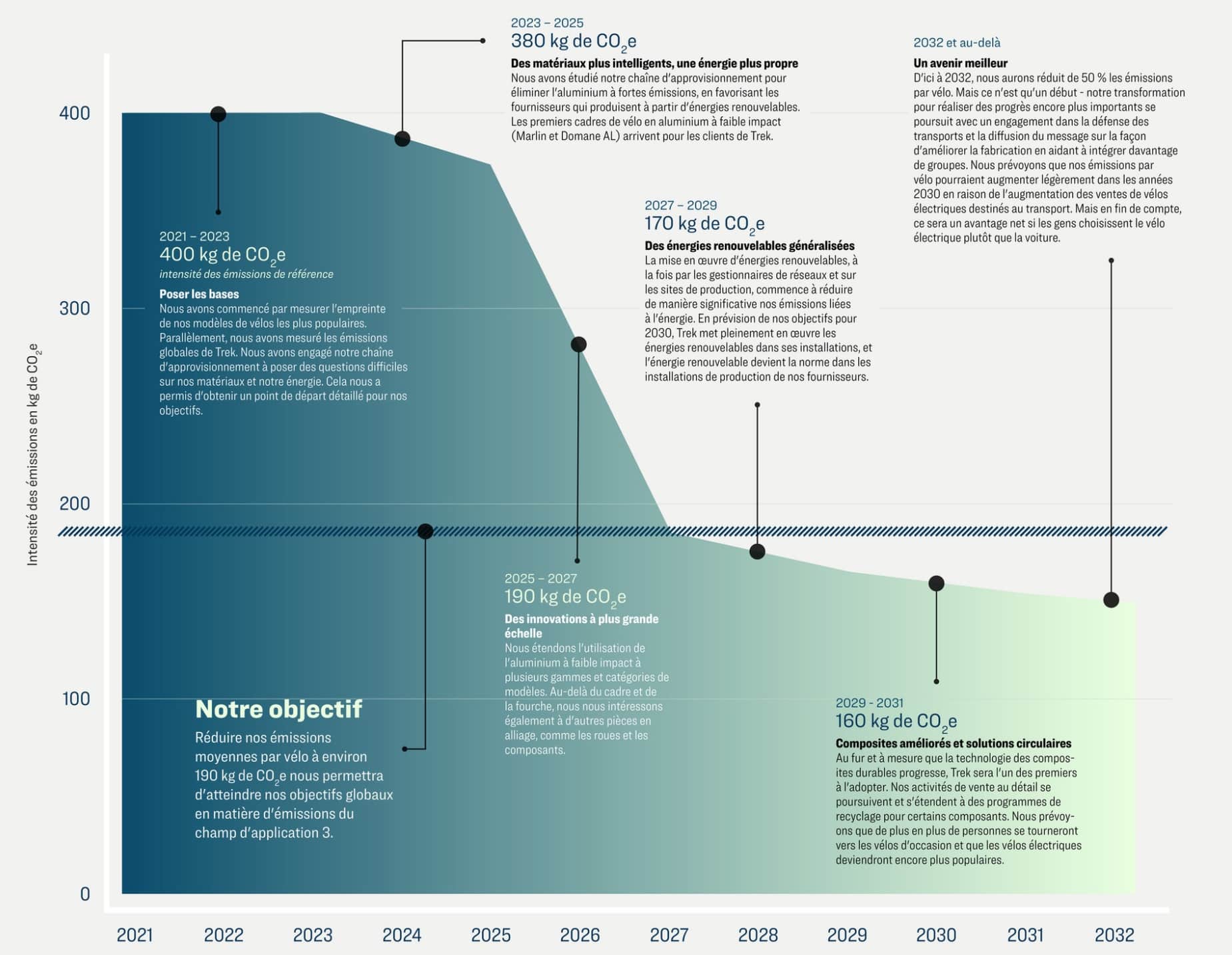

Chez Trek, on vise ainsi officiellement une réduction des émissions de 50 % par vélo sur toute la gamme d’ici 2032 par rapport aux émissions de 2021, c’est-à-dire une moyenne de 200 kg de CO2eq (CO2 équivalent, l’unité de mesure des émissions de gaz à effet de serre). Officieusement, la marque vise encore plus haut et souhaite atteindre ce niveau dès 2027, pour descendre à 160 kg de CO2eq d’ici 2032.

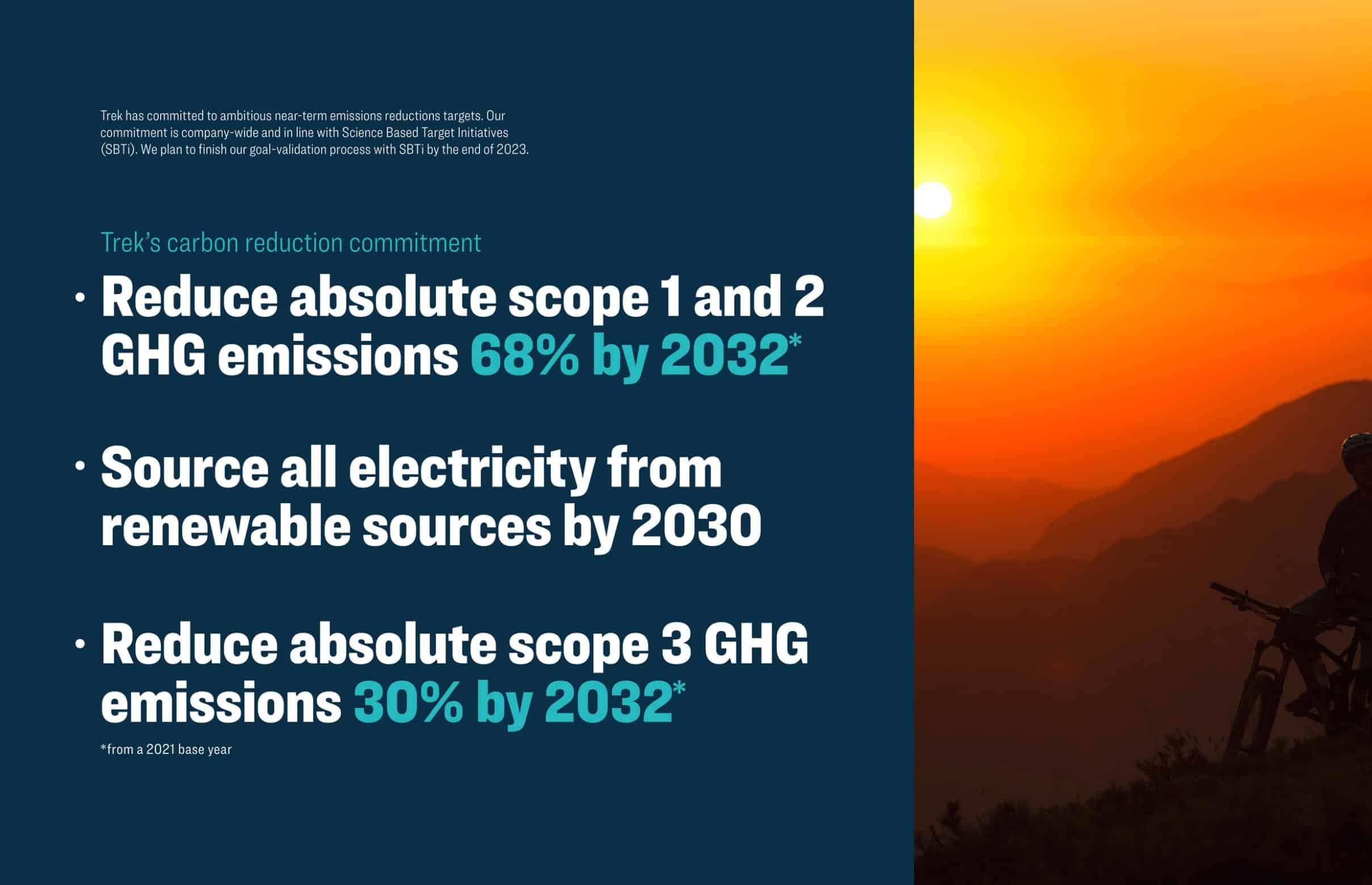

En parallèle, elle cherche également à réduire ses émissions des scopes 1 et 2 de 68 % d’ici 2032 (toujours par rapport au niveau de 2021), celles du scope 3 de 30 % et de passer d’ici toutes ses installations dans le monde entier sur de l’électricité issue à 100 % de sources renouvelables.

C’est bien ? Pour le monde du vélo, oui. A titre d’exemple, Fox, qui rend également public son rapport, avait des émissions totales et une répartition comparable à celle de Trek en 2023 (476 000 vs 485 000 tonnes de CO2eq dont 95 % dans le scope 3) vise une réduction de 25 % d’ici 2030 pour les scope 1 et 2 et de 30 % pour le scope 3 mais ne s’engage pas plus loin.

Cependant, quand on regarde ce qui se fait ailleurs dans le monde de l’outdoor, d’autres sont beaucoup plus ambitieux. Oberalp Group (Salewa, Dynafit, Pomoca…) vise ainsi une empreinte carbone net zéro (selon les règles de SBTi) d’ici 2030. Chez Vaude, c’est le même objectif pour 2040. L’accord de Paris ne prévoit pas de calendrier précis pour atteindre l’objectif des 1,5°C mais les données des sciences du climat montrent qu’il faudrait réduire les émissions mondiales de 45 % d’ici 2030 et atteindre zéro émission nette en 2050. En vélo, d’autres y croient aussi à l’image de Merida qui a fixé cet objectif pour 2050, en passant par une réduction de ses émissions de 30 % d’ici 2030.

A cela, Trek répondait dans son rapport pour l’année 2022 ne pas être prêt pour cet objectif, ni même être certaine que cela soit possible. Cette transparence les honore mais face à l’évolution du climat, cela ne pèse pas grand-chose. La première Conférence des Parties signataires de l’accord de Paris, qui s’est tenue en 2023 et doit se reproduire tous les cinq ans, a conclu que l’humanité est en retard sur l’objectif fixé. Très en retard.

La SBTi, pourquoi c’est important ?

Dire qu’on veut réduire son empreinte environnementale est une chose, agir en ce sens est mieux… mais ça ne suffit pas forcément. Ou plutôt, sans un avis expert et indépendant, il n’est pas toujours facile de savoir si les actions entreprises ont un impact réellement important ou si la société concernée se trompe de combat voire, pire, s’adonne allègrement au greenwashing.

Avec des objectifs publics et validés par la SBTi, on a l’assurance que l’engagement de l’entreprise en faveur de la planète est sérieux. Ces objectifs ne les engagent pas, la SBTi n’a aucun pouvoir contraignant sur les sociétés mais nous, les consommateurs et consommatrices, avons quelque chose pour les « surveiller » et éventuellement agir en conséquence. Les entreprises y gagnent aussi, puisque cela augmente leur indice de fiabilité auprès des investisseurs, les prépare à d’éventuelles normes contraignantes et leur permet, à terme, d’économiser de l’argent.

Durant la COP26, fin 2021 à Glasgow, l’ONU a informé les participants et participantes que les actions alors en place conduisaient à une augmentation de presque 14 % des émissions d’ici 2030. En d’autres termes, tout l’inverse des réductions attendues. « La dure vérité est que nous n’avançons pas trop lentement, nous continuons à reculer », écrit Trek à juste titre dans son rapport.

Nous n’avançons pas trop lentement, nous continuons à reculer.

Par ailleurs, on peut reprocher à la marque américaine un manque de transparence sur certains sujets. Ainsi, elle n’aborde pas du tout la question sociale dans son rapport, tant au niveau de l’inclusivité que des conditions de travail, ou la question de la biodiversité alors qu’on les trouve en bonne place dans d’autres rapports. Or, il est désormais bien admis qu’il sera difficile de protéger la planète sans se préoccuper de celles et ceux qui l’habitent. Cela ne veut pas dire qu’elle ne fait rien dans le domaine mais c’est le genre de chose qu’il est toujours bon de faire savoir.

Enfin, Trek publie ses émissions totales mais ne communique pas l’empreinte de chaque modèle de vélo ou de chaque famille, ni les ventes. Certes, la valeur absolue des émissions est intéressante pour la planète puisque c’est ce qui compte réellement mais sans les ventes, on ne peut pas établir l’empreinte carbone moyenne par vélo qui est l’indice réellement utile pour évaluer l’efficacité des actions mises en place.

A titre d’exemple, les émissions de Trek comptaient pour environ 300 000 t de CO2eq en 2020, 895 000 t en 2022 et 476 000 t en 2023. La marque reconnaît elle-même que la plus grande part de ces évolutions est due aux variations (importantes) de ses chiffres de vente, mais avec autant d’amplitude, on a du mal à évoluer l’impact de certaines mesures.

Ainsi, Trek met en avant son nouveau programme « Red Barn Refresh » qui s’apparente à un service d’occasion constructeur en Amérique du Nord, avec des vélos d’occasion Trek repris par la marque pour être révisés et remis en circulation. L’occasion, pour la planète c’est très bien : cela permet à la fois de réduire les déchets et de réduire la production.

La marque américaine annonce ainsi avoir remis en circulation un peu moins de 3000 vélos de cette façon, pour une économie estimée de 432 t de CO2eq. Sur internet, plusieurs sources avancent le chiffre de 1,6 millions de vélos vendus par Trek chaque année. S’il est correct, Red Barn Refresh représenterait 0,17 % des ventes et l’économie 0,09 % des émissions totales de Trek. Mieux que rien, mais il va falloir passer un cap pour avoir un impact digne de ce nom…

5- Une goutte d’eau dans l’océan ?

Une statistique du rapport 2021 montre bien à quel point la lutte contre le changement climatique est complexe et combien les investissement d’une entreprise aussi grosse que Trek sont ridicules si tout le monde, l’ensemble de l’humanité (et particulièrement dans les pays développés ou industrialisés), ne va pas dans le même sens : une réduction de 1 % de la part de la voiture au profit du vélo dans les déplacements aux USA (et seulement aux USA) permettrait d’économiser 5,5 millions de tonnes de CO2eq, soit onze à douze fois plus que toutes les émissions de Trek.

Il faut donc travailler sur les pratiques. La marque, qui s’est fixé l’objectif d’atteindre ce 1% pour 2025, s’investit en ce sens à travers divers programmes, entre éducation, infrastructures, incitations et vélos en libre service mais cela prend du temps.

Par ailleurs, si les choses évoluent dans le bon sens (avec nos yeux de cyclistes) à ce sujet, Trek prévoit que ses émissions de gaz à effet de serre pourraient augmenter autour de 2030 au lieu de la réduction prévue et voulue. Le responsable ? Les e-bikes et leur impact environnemental élevé, à cause de leur gain en popularité comme mode de transport et de déplacement.

Il faut donc parfois prendre un peu de recul pour analyser certaines données, puisque dans ce cas une mauvaise chose à petite échelle (l’augmentation des émissions d’une entreprise) peut se révéler très bénéfique à grande échelle pour la société et la planète (réduction significative des émissions de gaz à effet de serre aux USA) si cette projection devait se confirmer.

Dernières réflexions

Des situations différentes dans l’industrie

Quand on sort de l’analyse des informations communiquées par Trek et qu’on prend un peu de recul, des pistes de réflexions plus larges, à l’échelle du secteur, émergent. Tout d’abord, une question : Trek, comme Fox, enregistre environ 95 % de ses émissions dans le scope 3. Qu’en est-il des entreprises qui possèdent leurs propres usines ? Merida, qui publie également un rapport de développement durable, nous fournit quelques éléments de réponse puisque la société taïwanaise a des usines et est même connue pour fabriquer les cadres de nombreuses autres marques.

En 2022, Merida avait émis en son nom 9 978 tonnes de CO2eq. Première remarque, c’est très peu comparé à Trek : cela représente 1,1 % des émissions de la marque américaine sur la même période. Surprenant de prime abord, mais logique. Tout ce que Merida produit pour d’autres marques compte comme des émissions du scope 3 pour lesdites marques, et non comme des émissions de Merida.

Chez Merida, on a 15 % d'émissions dans le scope 1, 66 % dans le scope 2 et 19 % seulement sur le scope 3.

Cependant, le plus intéressant est la différence de répartition de ces émissions : chez Merida, on a 15 % de scope 1, 66 % de scope 2 (l’énergie des bâtiments, dont les usines) et il ne reste donc que 19 % de scope 3. A cet égard, la marque taïwanaise a beaucoup plus de libertés pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre puisqu’elle contrôle la principale source, contrairement à Trek ou Fox. Un intermédiaire en moins, une entité en moins à convaincre ou avec qui négocier, cela simplifie les choses…

Cela soulève la question des avantages et inconvénients de la mise en commun des moyens ressources face à un contrôle individuel. Si tout le monde avance dans le même sens et avec les mêmes objectifs, la mise en commun a des avantages certains mais si toutes les visions ne sont pas alignées, la machine se grippe et la planète en pâtit. Or, on sait combien le sujet de la lutte contre le réchauffement climatique est sensible et à quel point chaque personne, chaque entité n’en a pas forcément la même perception que son voisin ou sa voisine.

De la même façon, les marques qui ont développé leur propre gamme de composants (périphériques, roues, éventuellement pneus…) disposent de plus de leviers pour réduire leurs émissions que celles qui achètent ces composants à des spécialistes du domaine. Même si ces composants « maison » sont produits par des sous-traitants, les marques peuvent choisir leurs fournisseurs ou travailler avec eux en vue de réduire leurs émissions au lieu d’espérer ou devoir convaincre une autre marque (qui a parfois elle-même ses fournisseurs !) d’engager cette démarche.

Des limites culturelles et scientifiques

Cela peut sonner comme une excuse mais il faut aussi le reconnaître : ainsi que Trek l’explique dans son rapport, « les matériaux modernes sont très performants, mais pas pour la planète ». Elle précise ensuite que « de nombreux matériaux dont [elle dépend] aujourd’hui n’ont pas de substituts propres ou faciles à mettre en oeuvre. »

Cela peut sonner comme une excuse mais il faut aussi le reconnaître : ainsi que Trek l’explique dans son rapport, « les matériaux modernes sont très performants, mais pas pour la planète ». Elle précise ensuite que « de nombreux matériaux dont [elle dépend] aujourd’hui n’ont pas de substituts propres ou faciles à mettre en oeuvre. »

On paye aujourd’hui le prix de décennies de capitalisme, de progrès technique et d’exploitation des ressources sans prendre en compte leur impact sur la planète. On ne cherche pas à rentrer dans une critique ou un débat autour de ces trois points, ce n’est pas l’objectif de l’article mais il faut admettre que notre culture, c’est-à-dire l’environnement dans lequel la plupart d’entre nous et vous avons grandi, nous pousse à vouloir en premier lieu toujours plus de performance technique (qu’elle soit dans le domaine de la vitesse, du confort…) plutôt que de performance environnementale.

Quand la solution n'existe pas... faut-il l'inventer ?

On retrouve sans surprise la même logique dans la plupart des domaines de l’industrie, dont les sciences des matériaux. Conséquence, lorsqu’une marque constate aujourd’hui qu’elle utilise des matériaux très polluants et qu’elle souhaite en changer, l’alternative n’est pas toujours facile à trouver.

Aujourd’hui justement, les travaux et expérimentations sur des matériaux à l’empreinte environnementale réduite sont plus nombreux qu’ils ne l’ont jamais été mais le temps de l’industrie est différent du nôtre, simple consommateur ou consommatrice, et bien plus long. Il faudra donc encore attendre des années avant de voir certaines alternatives prometteuses atteindre le stade l’industrialisation à grande échelle, et c’est un frein notable à l’évolution vers des produits à l’impact environnemental réduit.

Et en parlant de limites culturelles, on peut craindre que le deuxième mandat de Donald Trump aux Etats-Unis d’Amérique ne fasse pas avancer les choses dans le bon sens. Certaines des plus grosses marques du monde du vélo ou du VTT ont leur siège aux Etats-Unis (Specialized, Trek, Sram, Fox…) et le président américain n’a jamais masqué ses doutes, voire son opposition, au consensus scientifique sur le réchauffement climatique. Irait-il jusqu’à pénaliser les entreprises qui cherchent publiquement et activement à réduire leur empreinte environnementale ? Compte tenu de ses actions dans d’autres domaines, cela n’est pas à exclure…

Comment identifier les bonnes pratiques ?

A notre niveau, celle du consommateur ou de la consommatrice, un autre problème se pose : comment faire si on souhaite encourager des pratiques vertueuses ? Comment savoir quelle marque s’investit pour réduire son impact sur l’environnement et à quel point ?

A notre niveau, celle du consommateur ou de la consommatrice, un autre problème se pose : comment faire si on souhaite encourager des pratiques vertueuses ? Comment savoir quelle marque s’investit pour réduire son impact sur l’environnement et à quel point ?

Dans d’autres domaines, celui du textile par exemple, on utilise des labels. Sur le papier, cette solution a des avantages certains : elle est facilement identifiable, elle est censée être fiable quand le contrôle se fait par une tierce partie indépendante des marques, elle peut être reconnue internationalement…

Des labels, on en côtoie déjà au quotidien : pour l’alimentation, l’électronique, l’ameublement, le textile… Nous sommes donc habitués à les voir et à les repérer. De ce point de vue, la mise en place d’un tel système dans le monde du vélo n’aurait rien de particulièrement bouleversant.

Cependant, ce système n’est pas sans limites, la principale étant qu’un label indépendant reste une marque. Pour la plupart d’entre eux, les fabricants payent afin de se soumettre à l’audit et de pouvoir afficher, si elles satisfont aux critères, la pastille tant attendue. Si elles n’ont pas les moyens de payer, tant pis pour elles, et ce même si leurs actions en faveur du climat le méritent. Pire, car plus retors, si une marque juge le label trop exigeant elle peut très bien créer le sien et se l’auto-attribuer. Après tout, les consommateurs et consommatrices sont déjà perdus dans cette jungle et ne verront pas la différence…

Cependant, ce système n’est pas sans limites, la principale étant qu’un label indépendant reste une marque. Pour la plupart d’entre eux, les fabricants payent afin de se soumettre à l’audit et de pouvoir afficher, si elles satisfont aux critères, la pastille tant attendue. Si elles n’ont pas les moyens de payer, tant pis pour elles, et ce même si leurs actions en faveur du climat le méritent. Pire, car plus retors, si une marque juge le label trop exigeant elle peut très bien créer le sien et se l’auto-attribuer. Après tout, les consommateurs et consommatrices sont déjà perdus dans cette jungle et ne verront pas la différence…

De fait, les labels peuvent être assez pointus et se focaliser sur un sujet précis. En voyant un produit labellisé, on aura une impression de vertu et ce sera peut-être le cas dans un domaine, mais pas forcément dans tous. Exemple avec le textile et certains des principaux labels utilisés dans l’industrie :

- le label GOTS certifie une origine biologique pour les fibres utilisées (70 à 95 % minimum selon la variante du label), un traitement des déchets et eaux usées, des emballages recyclables et des conditions de travail décentes. Il interdit également un certain nombre de produits toxiques et l’usage d’OGM.

- Oeko-Tex 100 interdit certains produits chimiques.

- Oeko-Tex Made in Green reprend les contraintes de l’Oeko-Tex 100 et y ajoute une prise en compte de l’impact environnemental et social, mais parfois simplement sous forme d’incitation sans objectif minimal à atteindre.

- Ecocert garantie qu’il y a au moins 70 % à 95 % (selon la variante) de fibres naturelles, recyclées ou issus de sources renouvelables, la réduction de la consommation en eau et énergie ainsi que des conditions de travail décentes

- FairWear garantie de bonnes conditions de travail mais ne se penche pas sur le volet environnemental.

- Bluesign travaille à la fois sur l’environnement (ressources en eau, en matériaux et en énergie, qualité de l’air, substances toxiques, déchets) et le volet social mais offre différents niveaux qui peuvent porter à confusion.

Si un label pour l’industrie du vélo doit voir le jour, il se devra donc être le plus exhaustif possible afin d’éviter ce genre de situation, qui part certes de bonnes intentions mais finit par être plus confus qu’autre chose. Un voeu pieux ?

Le rapport de développement durable

Ça, c’est facultatif. Si vous avez tout lu jusque-là, félicitations, vous avez l’essentiel ! Si le sujet vous intéresse, je vais prendre maintenant un peu de recul avec quelques paragraphes autour de l’histoire du rapport de développement durable. En effet, pour mieux interpréter ce genre de document, il est bon connaître le contexte dans lequel ils s’inscrivent. Toutefois, si vous en avez assez lu, n’hésitez pas à sauter directement au mot de la fin, en gras au bas de l’article, ou à revenir une autre fois pour terminer.

C’est un fait, l’industrie du vélo a aujourd’hui le vent en poupe avec les questions de mobilité a faible impact environnemental, et veut parfois se donner l’image d’un chevalier blanc (dans le sens premier de l’expression). Cependant, l’histoire montre qu’elle est plutôt en retard sur certains chapitres. Voire très en retard.

Les premières esquisses de réflexion autour de la notion de rapport de développement durable datent des années 1960-70 avec divers travaux scientifiques mais il a fallu attendre la fin des années 1990, voire le début des années 2000, pour voir l’industrie se pencher sérieusement sur le sujet. Avec le protocole de Kyoto en 1997 (objectifs quantifiés de réduction des émissions de gaz à effet de serre), les entreprises ont eu à la fois des incitations franches et des clés pour établir leurs premiers rapports.

S’il est contraignant, l’exercice est néanmoins important : il permet à la fois aux entreprises de communiquer sur leurs efforts en la matière, et au public d’avoir une base solide pour vérifier tout ce qu’une société peut avancer dans sa communication. Sans transparence, peut-on réellement croire celles qui se disent vertueuses ? Et que penser de celles qui ne disent rien ?

Depuis ces débuts hésitants, les choses ont bien évolué : d’après une étude du cabinet d’audit et de conseil KPMG, en 2020 93 % des 250 plus grandes entreprises du monde publiaient un rapport de développement durable. Dans les années à venir, on s’attend à ce que cette part augmente encore et que les entreprises plus petites suivent la tendance du fait de l’évolution générale des mentalités autour du changement climatique, des attentes du public et du cadre légal. Dans l’Union Européenne par exemple, les questions de développement durable doivent obligatoirement être intégrées au rapport annuel lorsque la société atteint une certaine taille.

Depuis ces débuts hésitants, les choses ont bien évolué : d’après une étude du cabinet d’audit et de conseil KPMG, en 2020 93 % des 250 plus grandes entreprises du monde publiaient un rapport de développement durable. Dans les années à venir, on s’attend à ce que cette part augmente encore et que les entreprises plus petites suivent la tendance du fait de l’évolution générale des mentalités autour du changement climatique, des attentes du public et du cadre légal. Dans l’Union Européenne par exemple, les questions de développement durable doivent obligatoirement être intégrées au rapport annuel lorsque la société atteint une certaine taille.

Aujourd'hui encore, trop peu de marques de vélo rendent leur rapport de développement durable public.

Cependant, le monde du vélo fut loin d’être à l’avant-garde du mouvement : le fabricant de pneu taïwanais Kenda fut l’une des premières marques à publier le sien et ce n’est arrivé qu’en 2017, suivi l’année suivante par son voisin KMC (chaînes, plateaux, cassettes). Et il a encore fallu attendre 2021 pour voir une marque de vélo d’envergure, Trek en l’occurence, se lancer à son tour. Aujourd’hui encore, trop peu de marques rendent leur rapport public et moins nombreuses encore sont celles qui en font, comme Trek, la publicité.

Une étude réalisée en 2024 par l’organisme Shift Cycling Culture, qui assiste l’industrie du vélo dans la transition vers des pratiques plus durables, montre toutefois qu’il y a de grosses disparités entre la perception qu’ont les marques de leurs efforts et celle qu’en ont les consommateurs et consommatrices. A la question « Quel est votre sentiment positif à l’égard les efforts de développement durable de l’industrie du cyclisme ? », 60 % des entreprises interrogées sont contentes de leurs actions mais de l’autre côté, seulement 24 % des consommateurs et consommatrices pensent la même chose.

De même, 70 % des entreprises estiment que le développement durable est une priorité importante (principale ou de haut niveau) dans leur travail tandis que chez les consommateurs, on juge que c’est au mieux quelque chose qui semble « plus ou moins important » pour l’industrie (67 % des réponses). Il est donc urgent de communiquer sur le sujet pour que tout le monde puisse avoir une vision plus claire de la situation… et en plus, c’est profitable pour l’industrie : diverses études montrent que faire preuve de transparence et publier un rapport de développement durable tend à améliorer l’image des marques auprès de la clientèle. Or, d’après la publication de Shift Cycling Culture, seulement 41 % des entreprises interrogées publient aujourd’hui un rapport de développement durable.

Le mot de la fin

Vous voulez participer à ce changement et aider l’industrie à se repenser ? Au-delà de réfléchir à vos propres pratiques, on vous invite à participer au prochain Climate Action Pulse Check de Shift Cycling Culture.

Ce sondage, qui devrait commencer cette année au deuxième trimestre, est ouvert à tout le monde, que l’on soit particulier ou professionnel du vélo et permet deux choses : d’une part, faire un état des actions de l’industrie en faveur de la réduction de leur impact environnemental, et d’autre part de mesurer l’évolution des attentes des consommateurs et consommatrices à ce sujet, ainsi que leur perception des actions mises en place par les entreprises. Il sera accessible à cette adresse : shiftcyclingculture.com

Et si vous voulez en faire un peu plus à votre échelle, retenez ce chiffre : suivant le type de vélo, il faut entre 500 et 1000 km de trajets en vélo plutôt qu’en voiture (à moteur thermique) pour compenser l’empreinte carbone de sa production, selon qu’on parle d’un gravel tout rigide en aluminium ou d’un e-bike tout-suspendu en carbone. Alors, à vos vélos !

Sources

L’ensemble des sources consultées pour cet article peut être consulté dans ce document :

Trek Sustainability Report 2024_quels enseignements – Sources