Dossier | Une peau de chamois, pour quoi faire ?

Par Romain Viret -

Que l’on soit cycliste occasionnel ou passionné, une chose revient toujours dans les discussions : le confort d’assise. Entre douleurs, irritations et frottements, trouver la bonne assise peut vite devenir un casse-tête. C’est là qu’intervient la peau de chamois, cet insert discret dans nos cuissards, conçue pour améliorer le confort et limiter les désagréments. Mais comment fonctionne-t-elle réellement ? Pourquoi certaines sont-elles plus efficaces que d’autres ? Et comment bien la choisir ? On fait le point sur cet élément essentiel du cyclisme.

Que vous soyez tout débutant ou grand expert en vélo, une discussion revient sans cesse : « T’as pas mal aux fesses, toi ?! », « J’en peux plus, j’ai trop mal au c… », « Depuis que j’ai ce nouveau cuissard, ça me change la vie ! », « Pas besoin de cuissard moi, j’ai les fesses dures », « Tu verras, avec le temps, tu n’auras plus mal »… Bref, autant de phrases pour discuter du confort de nos petites fesses délicates.

Même si l’on n’en porte pas ou que l’on est très éloigné de la pratique du cyclisme, le cuissard et sa fameuse peau de chamois, avec toutes les promesses et espoirs qu’elle peut susciter pour certains, sont solidement ancrés dans l’inconscient collectif.

Ce dossier, qui a pour but de vous aider à y voir plus clair , a été réalisé par Romain Viret, qui a effectué un stage au sein de la rédaction Vojo dans le cadre de son master STAPS (sciences et techniques des activités physiques) IEAP (ingénierie et ergonomie des activités physiques – mention interface homme/matériel). Il a aussi été réalisé en collaboration avec les équipes de la division textile vélo de chez Décathlon (Van Rysel/Rockrider) qui nous ont accueillis dans leurs locaux, qui ont répondu aux questions de Romain et qui ont également fourni plusieurs cuissards équipés de différents types de peaux pour aider à mieux comprendre les différences. Merci à eux !

Un peu d’histoire

Le cyclisme, on le sait, est une discipline qui met le corps à rude épreuve. Longtemps, la performance a primé sur le confort, reléguant ce dernier au second plan. Pourtant, dès les années 1930-1940, les compétitions (essentiellement sur route) se durcissent, obligeant les cyclistes à trouver des solutions contre les blessures liées à l’assise, un problème fréquent et souvent synonyme d’abandon.

Les méthodes de l’époque ? Plutôt artisanales. Certains, comme Louison Bobet, allaient jusqu’à glisser une escalope de veau dans leur cuissard pour limiter les frottements. Ingénieux ? Oui. Glamour ? Pas vraiment. Mais cela montrait bien que le besoin d’innovation était urgent.

Et pour ceux qui serait encore de l’ancienne école, non, dans la majorité des cas, il ne faut pas choisir entre confort ou performance, c’est même souvent l’inverse, le confort amène la performance, mais ça c’est un autre sujet.

Au milieu du XXe siècle, une petite révolution débarque : les premières « peaux de chamois ». Concrètement, il s’agissait de morceaux de cuir animal (d’où le nom) cousus directement dans les cuissards. Basique, mais efficace pour l’époque. Ces inserts apportaient un peu de protection et avaient pour objectif principal de réduire les frottements, posant les bases des futurs développements. Le nom « peaux de chamois » est depuis resté, même si, aujourd’hui, ces inserts n’ont plus rien à voir avec une peau animale.

Les années 1970 et 1980 marquent un tournant. Le Lycra fait son apparition dans les cuissards, et les marques lancent les premiers modèles intégrant une peau de chamois synthétique. Résultat : des cuissards plus légers, plus souples et plus durables dans leur efficacité. Ce saut technologique ouvre la voie à des matériaux mieux adaptés aux besoins des cyclistes.

De nos jours, les peaux de chamois sont de véritables concentrés de technologie. Fabriquées principalement en mousse polyuréthane (PU), elles sont associées à des tissus techniques comme le polyamide ou le polyester, avec une touche d’élasthanne pour plus de flexibilité.

En quelques décennies, la peau de chamois est passée d’un simple bout de cuir à un produit ultra-technique, souvent considéré comme indispensable pour les cyclistes, qu’ils soient amateurs ou pros. Cette évolution reflète non seulement les progrès des textiles, mais aussi l’importance croissante accordée au confort dans le sport. Comme quoi, certaines des plus grandes innovations naissent de problématiques toutes simples : rendre chaque sortie plus agréable.

Aujourd’hui, à quoi ça sert ?

Comme expliqué plus haut, les peaux de chamois sont devenues bien plus techniques qu’autrefois et ont considérablement évolué. Ces progrès reflètent l’évolution de leurs objectifs. Si, à l’origine, elles étaient principalement conçues pour réduire les frottements et, par conséquent, les irritations, elles visent désormais à agir sur plusieurs paramètres tout en conservant cet objectif initial.

On ne va pas vous détailler tous les mécanismes des pathologies ou blessures liées à l’assise en cyclisme. Ce serait bien trop long, probablement peu intéressant pour la majorité des gens, et il y a de fortes chances que nous ne connaissions pas tous les détails nous-mêmes. Cependant, voici quelques bases qui nous aideront à comprendre pourquoi et comment les peaux de chamois actuelles sont conçues pour lutter contre ces problèmes.

De la pression ? Toujours, oui, mais aux bons endroits !

On entend trop souvent dire qu’il faut diminuer, réduire, baisser, voire même supprimer la pression sur la selle. Mais, à moins que vous ne maigrissiez à vue d’œil pendant votre sortie (et on ne parle pas des quelques grammes ou kilos que l’on peut perdre lors d’une longue sortie sous une chaleur intense), il est impossible de réduire la pression exercée sur une zone sans la transférer vers une autre. C’est une simple question de physique ! Alors, reprenons cette histoire de pression depuis le début pour remettre les choses au clair.

Lorsque l’on est à vélo, on identifie trois zones principales de contact avec celui-ci : les mains, les pieds et la selle. Comme le reste de votre corps, ces zones sont constituées de différents types de tissus. Pour simplifier, nous utiliserons les termes « os » et « tissus mous » (même si, en réalité, c’est un peu plus complexe que cela).

Lorsque vous vous appuyez sur une zone, vous exercez une pression sur celle-ci. Or, si la plante des pieds, par exemple, est naturellement conçue pour supporter de fortes pressions (simple évolution dû à notre mode de déplacement naturel : la marche et la course), vous conviendrez que marcher sur les fesses ou rester assis sur un sol dur n’est pas, ou n’était pas, dans nos habitudes.

Les « tissus mous » désignent les éléments du corps qui soutiennent les organes, sans faire partie des os du squelette (appelés « tissus osseux », qui sont rigides, peu déformable). Lorsque l’on parle de tissus mous, on inclut notamment les tissus adipeux (masse grasse), les muscles, les tendons, les vaisseaux sanguins et les nerfs.

Ces tissus jouent également un rôle essentiel dans la circulation des liquides, comme le sang, et dans la transmission des signaux, notamment grâce au réseau nerveux.

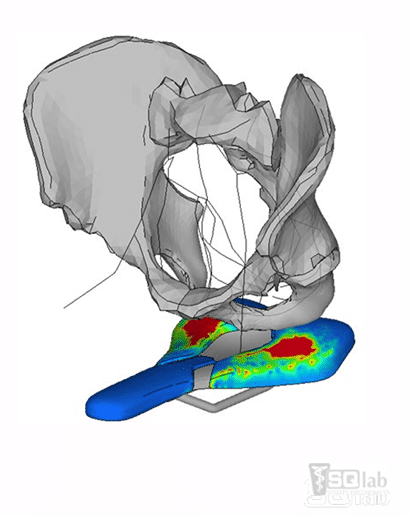

Il est donc logique que passer des heures à infliger de fortes pressions sur vos fesses et sur la zone périnéale (illustrée juste au-dessus) ne soit pas quelque chose de naturel. Cela peut engendrer de nombreuses blessures et pathologies, notamment en raison de la compression des fameux tissus mous : manque d’irrigation sanguine, perte de sensations ou engourdissements dans les parties intimes ou les pieds… Bref, la liste peut être longue.

Il s’agit donc là d’un des objectifs principaux des peaux de chamois actuelles : réduire la pression sur les tissus mous (principalement la zone périnéale) et la déplacer davantage sur les ischions, mais aussi la répartir sur une plus grande surface pour limiter les zones soumises à des efforts trop importants, sources de douleurs.

Pour rappel, les ischions sont ces deux pointes osseuses, que l’on mesure pour choisir sa selle. Elles sont également connues comme les « os des fesses » que l’on sent lorsqu’on s’assoit. Étant donné qu’il s’agit d’os, ceux-ci sont plus adaptés pour supporter des pressions directement sur leur surface, contrairement aux tissus mous.

Pour favoriser les appuis sur les ischions, les fabricants de peaux de chamois jouent principalement sur la fermeté et les épaisseurs des mousses utilisées.

La fermeté détermine si la mousse est facile ou non à écraser, tandis que la densité correspond à son poids pour un morceau donné. Bien que ces deux caractéristiques soient souvent liées, ce n'est pas systématique !

À ce propos, rappelons-le : même si, dans les peaux de chamois, fermeté et densité des mousses qui les composent sont souvent liées (par exemple, une mousse plus dense est généralement plus ferme), ce sont deux caractéristiques bien distinctes, et ce n’est donc pas systématique !

La fermeté caractérise la résistance de la mousse à la déformation lorsqu’une contrainte ou une pression est exercée sur sa surface, tandis que la densité correspond au rapport entre sa masse et son volume, généralement exprimée en kilogrammes par m³. Pour faire simple, la fermeté indique si la mousse est facile ou non à écraser entre vos doigts lorsque vous la pressez, tandis que la densité correspond à sa masse pour un morceau.

L’intégration de plusieurs mousses aux fermetés et aux épaisseur variées permet aux zones de la peau de chamois en contact avec les tissus mous de se déformer plus facilement, réduisant ainsi les contraintes exercées sur ces parties sensibles. Au final, c’est une méthode différente, mais avec le même objectif que les différentes formes de selles : répartir la pression sur les zones les plus aptes à la supporter.

Tout comme pour les selles, chacun est différent. Certains ne toléreront pas du tout une pression au niveau de la zone périnéale, tandis que d’autres y seront beaucoup moins sensibles. Si vous ne savez pas vraiment où vous vous situez sur ce curseur, sachez qu’il existe très peu de cas où l’utilisation de mousses à fermeté et épaisseur variées se révèle contre-productive. Cela dit, une exception notable concerne les femmes, mais nous reviendrons sur les principales différences entre hommes et femmes un peu plus loin.

À noter que certaines études ont montré que l’épaisseur était positivement corrélée aux sensations de confort (souvent associée à une sensation de protection). Cependant, cette corrélation peut parfois induire en erreur, notamment avec des peaux de chamois très épaisses (rassurantes pour le pratiquant), mais dotées de mousses très souples, qui s’avèrent peu performantes dans la réduction des pics de pression.

Gestion de l’humidité et de la température

La zone de l’assise, et en particulier la zone périnéale, n’est pas connue pour être particulièrement exposée aux courants d’air, encore moins à vélo lorsqu’on est assis sur une selle. De plus, les muscles des fesses, fortement sollicités dans des sports de propulsion comme la course ou le cyclisme, produisent davantage de chaleur et nécessitent un refroidissement accru pour fonctionner de manière optimale.

Pour que la sueur joue efficacement son rôle dans la thermorégulation, il est essentiel qu'elle puisse s'évaporer (passer de l'état liquide à l'état gazeux donc sous forme de vapeur ici) depuis la surface de votre peau.

Petit rappel : les mécanismes de régulation de la température disponibles pour le corps humain sont relativement simples et peu nombreux. Dans ce cas précis, c’est l’évaporation qui est responsable des fesses mouillées de transpiration. Pour que la sueur joue efficacement son rôle dans la thermorégulation, il est essentiel qu’elle puisse s’évaporer (passer de l’état liquide à l’état gazeux donc sous forme de vapeur ici) depuis la surface de votre peau.

C’est pour cette raison que cette zone comporte un nombre relativement important de glandes sudoripares eccrines (glandes qui sécrètent la sueur et jouent donc un rôle essentiel dans la régulation de la température corporelle).

Pour ces raisons, il est crucial que la sueur ne reste pas emprisonnée, ni contre votre peau ni dans les mousses de la peau de chamois. Dans le cas contraire, elle deviendrait inefficace pour la thermorégulation et ne provoquerait que de l’inconfort.

En plus de la sensation très désagréable d’avoir les fesses en sueur (le sport, c’est glamour, n’est-ce pas ?), la présence de transpiration, et donc d’humidité, modifie directement les coefficients de friction entre votre peau et le textile, favorisant ainsi les irritations.

C’est pourquoi l’intérêt d’avoir une peau de chamois aussi respirante que possible, et capable de sécher rapidement, est tout aussi crucial que pour votre veste ou votre maillot.

Amorti et réduction des vibrations

Sur un vélo, on le sait bien, les suspensions ne se limitent pas à la fourche et à l’amortisseur. Le cadre et les pneus, par exemple, jouent également un rôle dans l’absorption des vibrations. Et c’est aussi le cas de votre peau de chamois. Bien sûr, dans une moindre mesure, mais elle contribue à réduire et atténuer les vibrations plutôt que d’amortir les « chocs » tels qu’on pourrait l’imaginer.

Pour cet objectif, les caractéristiques de la peau les plus concernées sont très similaires à celles requises pour la gestion des pressions. En premier lieu, la fermeté, l’épaisseur, mais aussi le rebond de la mousse, c’est-à-dire le temps qu’elle met à retrouver sa forme initiale après une pression ou un choc.

Si le rebond est trop rapide, la mousse ne filtrera pas correctement les vibrations et leur atténuation sera insuffisante. À l’inverse, si le rebond est trop lent, cela reviendra, avec le temps, à rouler constamment en fin de course, comme si vos suspensions étaient sous-gonflées. Résultat : vous perdez une partie du « débattement » disponible.

L’analyse de certaines peaux de chamois intégrées dans des cuissards parmi les plus réputés du marché révèle que la valeur de rebond varie sur une plage allant de quelques millisecondes à plusieurs secondes. En général, elle se situe entre 1 seconde (souvent observée sur des mousses plus souples, compensées par une épaisseur plus importante) et 8 secondes (plus courante sur des mousses plus fermes avec une couche « à mémoire de forme »).

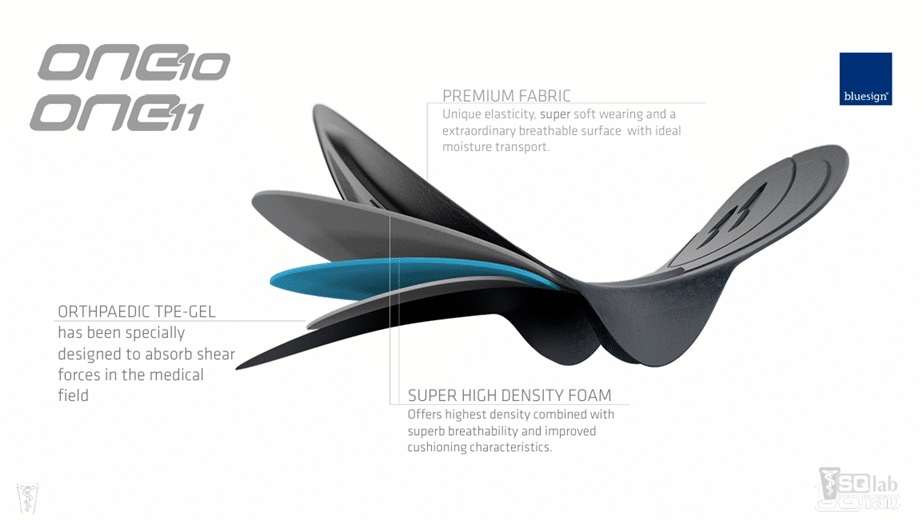

Autre sujet que nous devions aborder : le gel. Souvent idéalisé par les novices qui pensent qu’il est indispensable, à mettre partout et en grande quantité, ce n’est pourtant pas tout à fait ainsi que cela fonctionne.

Le gel est une matière bien différente des mousses utilisées dans les peaux de chamois. S’il est en mesure d’offrir des capacités de déformation et d’amortissement, il peut aussi créer de l’instabilité s’il est présent en grande quantité. De plus, il n’est pas respirant, ce qui peut être un inconvénient majeur. A la mode à une certaine époque, il n’est quasiment plus utilisé aujourd’hui.

Dernier point à considérer : son impact environnemental peut vite être bien supérieur à celui d’une mousse presque équivalente.

Il peut donc être très intéressant s’il est placé uniquement dans les zones de pression importantes, plutôt que sur toute la surface de la peau de chamois, à condition que l’utilisateur ne soit pas sujet à une transpiration excessive. De plus, il est préférable qu’il soit conçu et produit de la manière la plus écologique possible. C’est donc encore une fois une question de compromis personnel.

Diminution des frottements

Bien sûr, les peaux de chamois modernes restent fidèles à leur objectif initial, celui pour lequel elles ont été créées il y a presque un siècle, lorsqu’elles n’étaient encore que de simples morceaux de cuir animal : limiter les frottements et les irritations.

Pour limiter les frottements, le principe est simple : il ne faut pas qu’il y en ait. Facile, non ? Trêve de plaisanterie, pour éviter les frottements, la peau de chamois doit jouer le rôle de couche intermédiaire entre la selle et vos fesses, empêchant ainsi la transmission de forces de cisaillement ou aux déplacement de vos fesses par rapport à la selle.

La peaux va donc venir permettre à la selle de bouger par rapport à vos fesses sans que celle-ci ne « tire » sur votre peau, mais il est donc ultra important que la peau de chamois soit complètement collée et se déforme selon les mouvements de votre corps.

Pour cela, deux caractéristiques sont primordiales. Premièrement, la capacité de la peau à se plier est essentielle, mais elle est souvent en opposition avec sa fermeté. En effet, plus une peau est ferme pour optimiser la répartition des pressions (comme nous l’avons vu plus haut), plus elle sera difficile à plier, ce qui peut non seulement réduire son efficacité contre les frottements, mais parfois même les accentuer.

C’est justement pour cette raison que les fabricants optent pour des peaux intégrant plusieurs types de mousses, autrement dit des peaux multi-matériaux. Comme mentionné précédemment, les mousses très fermes sont généralement placées uniquement sur les zones spécifiques nécessitant un haut niveau de soutien. À l’inverse, les autres zones, qui demandent davantage de flexibilité pour se plier, se déformer ou suivre les mouvements du corps, sont équipées de mousses adaptées à ces besoins.

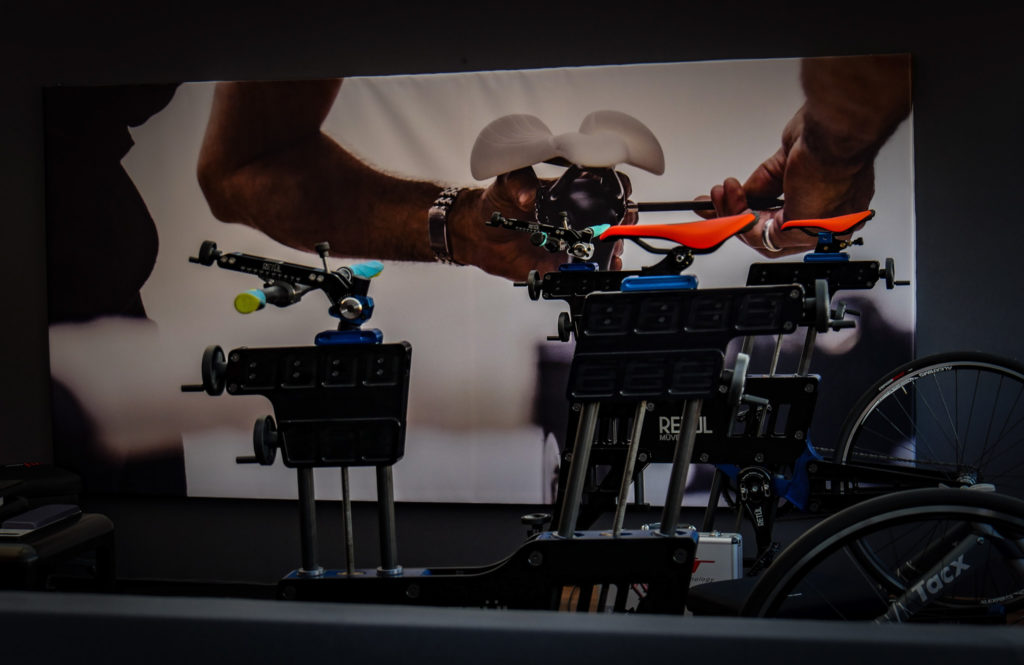

Deuxièmement, la forme, l’épaisseur et l’intégration de la peau au sein du cuissard sont des aspects cruciaux. La peau doit être adaptée à votre position et à votre anatomie. Certaines marques proposent d’ailleurs des peaux de chamois préformées, avec une forme en « banane » une fois intégrée dans le cuissard conçue pour épouser au mieux la morphologie de l’entrejambe (comme la peau de chamois à droite ci-dessus).

Si la peau est bien adaptée à votre anatomie, elle apportera un réel bénéfice. À l’inverse, un mauvais ajustement peut potentiellement créer des problèmes supplémentaires, comme un surplus de matière formant un pli ou un mauvais positionnement.

Par exemple, si la peau est placée trop en avant ou trop en arrière, les zones censées soutenir les ischions pourraient se retrouver au niveau du haut de vos fesses ou ailleurs (pour exagérer).

Votre position sur le vélo varie énormément selon le type de discipline : par exemple, sur un e-bike enduro, la rotation du bassin est souvent portée vers l’arrière (rétroversion), tandis que sur un gravel ultra sportif, la position très agressive favorise une bascule du bassin vers l’avant (antéversion).

C’est pourquoi il est crucial de choisir un cuissard adapté à votre pratique !

Unisexe ? Possible, mais pas vraiment parfait…

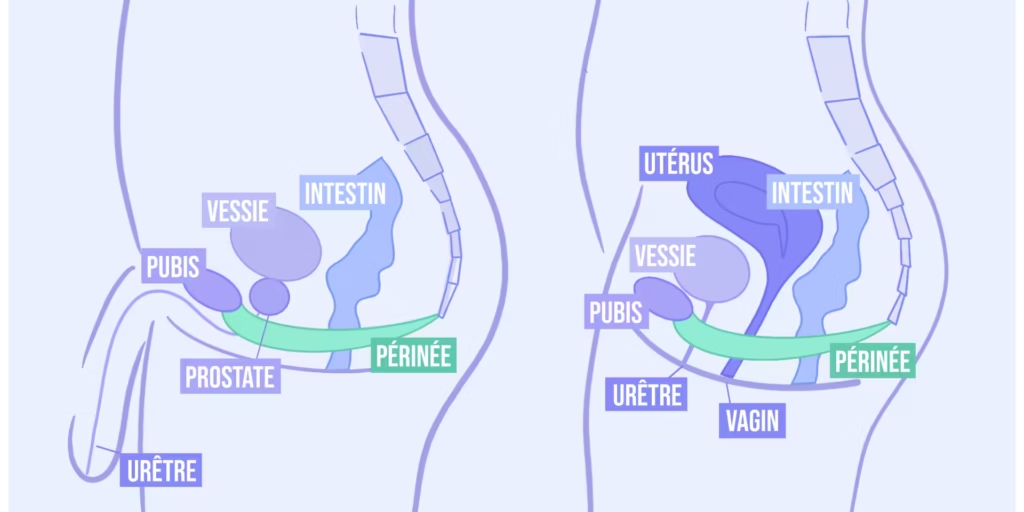

Premièrement, il n’est pas nécessaire d’être un expert pour comprendre que l’anatomie d’une femme diffère de celle d’un homme. Les principales différences (et celles qui nous intéressent ici) concernent les appareils génitaux, la forme du bassin et le plancher pelvien. En raison de ces distinctions, tout comme pour les selles, les principales variations entre les modèles de peaux de chamois destinés aux femmes et aux hommes se situent au niveau de leur largeur et de la forme de leur centre.

Comme nous l’avons vu plus haut, réduire la pression exercée sur la zone périnéale peut être bénéfique. Cela a rapidement conduit à une tendance consistant à évider complètement le centre des selles, une approche qui s’est également étendue aux cuissards en réduisant au maximum l’épaisseur ou la fermeté des mousses au centre des peaux de chamois.

Si cette tendance semble efficace pour de nombreux hommes (à nuancer, car les généralisations sur ce type de sujet doivent être prises avec précaution), elle a malheureusement été transposée, simplement, aux équipements destinés aux femmes.

La création d’un évidement complet dans les selles ou une réduction excessive des mousses pouvait, chez les femmes, être un facteur d'augmentation du risque d’irritations, notamment en raison des spécificités anatomiques de l’appareil génital.

Cependant, on s’est rendu compte, assez tardivement, que la création d’un évidement complet dans les selles ou une réduction excessive des mousses pouvait, chez les femmes, être un facteur d’augmentation du risque d’irritations, notamment en raison des spécificités anatomiques de l’appareil génital.

Depuis, une bonne partie des grands équipementiers a fait marche arrière et ne propose plus d’évidements complets sur les équipements destinés à la gente féminine. Ils privilégient désormais des creux ou des zones de mousse moins ferme, sans pour autant tout retirer.

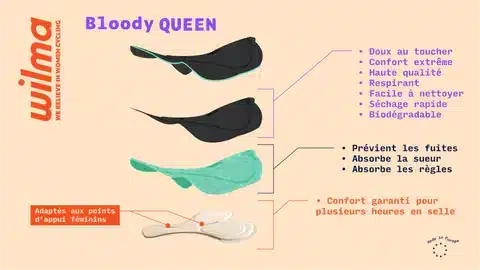

Autre subtilité dans les équipements destinés aux femmes : dans le monde du cyclisme, comme dans la vie en général, les hommes bénéficient d’un avantage non négligeable… celui de ne pas avoir de règles !

Eh oui, messieurs, si vos fesses vous causent déjà bien des tracas et constituent un milieu complexe à gérer (comme nous l’avons vu précédemment), imaginez devoir, en plus, composer avec un écoulement menstruel (sans parler des impacts hormonaux, de la fatigue ou des autres désagréments physiologiques associés) durant vos sorties ou compétitions. C’est un niveau de difficulté supplémentaire, et ce n’est clairement pas une mince affaire.

Depuis quelque temps, plusieurs marques (principalement françaises, cocorico !) tentent de proposer des solutions directement intégrées aux peaux de chamois, comme des peaux menstruelles, afin d’éviter le port de protections hygiéniques souvent peu adaptées à l’activité physique, ou, à défaut, pour garantir un maximum de confort.

Bien qu’il s’agisse, au final, d’une initiative portée par une toute petite poignée de fabricants, elle mérite clairement d’être mise en avant et encouragée. Nous espérons d’ailleurs pouvoir mettre la main sur un modèle un jour pour vous en parler plus en détail !

Pansement ou réel gain ?

Nous souhaitons partager un conseil universel qui s’applique à toutes les pratiques et à tous les cyclistes : prenez le temps de bien régler votre vélo.

Une position optimale passe par un bon réglage de la hauteur, du recul et de l’inclinaison de la selle, mais aussi par le choix de la largeur de selle, la distance entre le cintre et la selle, ainsi que la hauteur du poste de pilotage, et on en passe. Ces ajustements permettent de répartir au mieux votre poids en fonction de vos besoins, de votre pratique et de votre morphologie.

Un bon positionnement vous permet d’adapter la répartition de la pression entre vos fesses et vos mains, et d’optimiser la manière dont cette pression va être exercée sur la selle.

En plus d’équilibrer les points d’appui, une bonne position améliore la stabilité, ce qui limite les mouvements parasites. Moins de mouvements inutiles, c’est aussi moins de frottements, d’échauffements et de mauvaises pressions, réduisant ainsi le risque d’inconfort ou de blessures.

Pour cela, si vous vous en sentez capable, essayez d’apporter de petits ajustements par vous-même – et nous insistons sur le « petit » ! Évitez de tout modifier radicalement avec des changements de plusieurs cm par-ci, plusieurs cm par-là, car cela risquerait plus de provoquer des blessures qu’autre chose. L’idéal est d’y aller progressivement : si vous ressentez une amélioration, alors bingo ! Sinon, revenez en arrière et ajustez différemment.

Si vous ne savez pas trop comment vous y prendre, comme toujours, nous vous recommandons de consulter un spécialiste en étude posturale ou en positionnement cycliste. Cela peut être un kinésithérapeute, un ostéopathe ou bien sûr un bikefitter.

L’essentiel est que ce professionnel soit formé à la biomécanique appliquée au cyclisme. Il pourra ainsi vous apporter de bonnes bases, avec des solutions plus ou moins personnalisées selon vos besoins et objectifs.

Un parmi tant d’autres, comment choisir ?

Une même peau de chamois peut (souvent) se trouver dans plusieurs modèles de cuissard. Il est donc important de prendre en compte lors de votre choix les caractéristique de la peau, du cuissard mais aussi des deux ensemble.

Pour choisir ce qui vous correspondra le mieux il faut d’abord savoir établir à quelle pratique elle se destine et identifier où vous vous situez sur les échelles de tendances sur les points que l’on a vus ensemble tout au long de ce dossier :

Si vous recherchez une sensation de protection accrue sans avoir de problème particulier, privilégiez une peau de chamois assez épaisse avec un accueil moelleux.

Si vous souffrez plutôt d’engourdissements ou de points de pression et recherchez une meilleure répartition sur la surface de la selle, soyez attentif à la fermeté de la peau de chamois. Optez pour celle qui est la plus difficile à écraser entre vos doigts. N’hésitez pas à choisir des peaux de chamois avec des fermetés et épaisseurs variables, en particulier pour les personnes plus sensibles aux pressions sur la zone périnéale.

Pour les personnes sujettes aux frottements, il est essentiel d’identifier la zone concernée :

Si les irritations sont situées au niveau de l’assise et que vous avez déjà optimisé votre positionnement (choix de selle et recherche de stabilité), il peut être intéressant de vous orienter vers une mousse d’épaisseur intermédiaire ou fine pour éviter les mauvais plis.

Il sera également important de vérifier le tissu de propreté qui sera en contact avec votre peau. Lorsqu’ils sont neufs, certains tissus offrent de petits reliefs qui peuvent être plus doux que d’autres. Cependant, avec le temps, certains peuvent devenir plus abrasifs.

- Si les échauffements apparaissent ailleurs que sur la zone en contact avec la selle, il est probable que la coupe ou la taille du cuissard ne convienne pas à votre morphologie ou à votre position sur le vélo. Il est également possible que votre cuissard se soit détendu avec le temps.

Pour conclure

La peau de chamois, longtemps perçue comme un simple accessoire, s’est imposée au fil des décennies comme un élément clé du confort et de la performance à vélo. De la simple couche de cuir animal aux mousses multi-fermetés ultra-techniques d’aujourd’hui, son évolution témoigne des progrès réalisés pour répondre aux exigences des cyclistes, qu’ils soient amateurs ou professionnels.

Cependant, il est important de rappeler qu’une bonne peau de chamois ne peut pas, à elle seule, résoudre tous les problèmes d’inconfort. Une mauvaise position sur le vélo, une selle inadaptée ou un cuissard mal ajusté peuvent réduire à néant tous les bénéfices d’une peau de qualité. L’optimisation du confort passe donc par une approche globale, où chaque composant joue un rôle complémentaire.

Il n’existe pas de peau de chamois parfaite pour tout le monde, mais il existe des modèles adaptés à chaque pratique, chaque morphologie et chaque préférence. Prendre le temps de bien choisir son cuissard, comprendre ses propres besoins et, si nécessaire, ajuster son matériel peut faire toute la différence entre une sortie agréable et une véritable souffrance.

Alors, la prochaine fois qu’un compagnon de sortie vous demandera « T’as pas mal aux fesses, toi ?! », vous saurez que la réponse ne tient pas qu’à la peau de chamois, mais à un équilibre subtil entre confort, position et adaptation. Et si le débat ne sera probablement jamais clos, une chose est sûre : bien équipé, on roule mieux, plus longtemps et avec bien plus de plaisir !

Même si nous avons essayé de simplifier au maximum ce sujet, il reste encore de nombreux aspects à explorer. Pour celles et ceux qui souhaitent approfondir la question, voici l’ensemble des sources publiques sur lesquelles nous nous sommes appuyés pour analyser et décrypter ce sujet :

Andersen, Kjeld V., et Gunnar Bovim. 1997. Impotence and Nerve Entrapment in Long Distance Amateur Cyclists. Acta Neurologica Scandinavica 95 (4): 233‑40. https://doi.org/10.1111/j.1600-0404.1997.tb00104.x.

Baeyens, Luc, Mary Ann Elston, Elke Vermeersch, et Pierre Bourgeois. 2002. Bicyclist’s Vulva: Observational Study. BMJ 325 (7356): 138‑39. https://doi.org/10.1136/bmj.325.7356.138.

De Bruyne, Guido, Jean-Marie Aerts, et Daniel Berckmans. 2019. Efficiency of Cycling Pads in Reducing Seat Pressure During Cycling. In Advances in Ergonomics in Design, édité par Francisco Rebelo et Marcelo M. Soares, 38‑47. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-94706-8_5.

Derler, S., U. Schrade, et L.-C. Gerhardt. 2007. Tribology of Human Skin and Mechanical Skin Equivalents in Contact with Textiles. Wear, 16th International Conference on Wear of Materials, 263 (7): 1112‑16. https://doi.org/10.1016/j.wear.2006.11.031.

Gift, Audrey G. 1989. Visual Analogue Scales: Measurement of Subjective Phenomena. Nursing Research 38 (5): 286.

Guess, Marsha K., Kathleen Connell, Steven Schrader, Susan Reutman, Andrea Wang, Julie LaCombe, Christine Toennis, Brian Lowe, Arnold Melman, et Magdy Mikhail. 2006. Genital Sensation and Sexual Function in Women Bicyclists and Runners: Are Your Feet Safer Than Your Seat?The Journal of Sexual Medicine 3 (6): 1018‑27. https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2006.00317.x.

Guess, Marsha K., Sarah N. Partin, Steven Schrader, Brian Lowe, Julie LaCombe, Susan Reutman, Andrea Wang, et al. 2011. Women’s Bike Seats: A Pressing Matter for Competitive Female Cyclists. The Journal of Sexual Medicine 8 (11): 3144‑53. https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2011.02437.x.

Keytel, L. R., et T. D. Noakes. 2002. Effects of a Novel Bicycle Saddle on Symptoms and Comfort in Cyclists. South African Medical Journal 92 (4): 295‑98.

Laborde, Christian. 2011. Dictionnaire amoureux du Tour de France. Place des éditeurs.

Moes, Niels C. C. M. 2005. Analysis of Sitting Discomfort, A Review. In Contemporary Ergonomics 2005. Taylor & Francis.

Schrader, Steven M., Michael J. Breitenstein, John C. Clark, Brian D. Lowe, et Terry W. Turner. 2002. Nocturnal Penile Tumescence and Rigidity Testing in Bicycling Patrol Officers. Journal of Andrology 23 (6): 927‑34. https://doi.org/10.1002/j.1939-4640.2002.tb02352.x.

Slater, K. 1986. Discussion Paper: The Assessment of Comfort. Journal of the Textile Institute, mai. https://doi.org/10.1080/00405008608658406.

Teyeme, Yetanawork, Benny Malengier, Tamrat Tesfaye, Izabela Ciesielska-Wrobel, Atiyyah Binti Haji Musa, et Lieva Van Langenhove. 2021. A Review of Contemporary Techniques for Measuring Ergonomic Wear Comfort of Protective and Sport Clothing. Autex Research Journal 21 (1): 32‑44. https://doi.org/10.2478/aut-2019-0076.

Viellehner, Josef. 2024. Vibrations and Damping Systems in Cycling. In Sports Technology: Technologies, Fields of Application, Sports Equipment and Materials for Sport, édité par Daniel Memmert, 227‑33. Berlin, Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-68703-1_24.

Wilson, Chisom, et Tamara Reid Bush. 2007. Interface Forces on the Seat during a Cycling Activity. Clinical Biomechanics 22 (9): 1017‑23. https://doi.org/10.1016/j.clinbiomech.2007.06.004.

Zhang, M, A R Turner-Smith, et V C Roberts. 1994. The Reaction of Skin and Soft Tissue to Shear Forces Applied Externally to the Skin Surface. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine 208 (4): 217‑22. https://doi.org/10.1243/PIME_PROC_1994_208_291_02.